~AI・量子共通基盤の研究開発を開始~

KDDI株式会社

KDDIは2025年7月31日、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)による「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業(g5-3)量子コンピューターの産業化のためのミドルウエア開発」(![]() 注1)に採択されたことをお知らせします。

注1)に採択されたことをお知らせします。

採択を受けて、KDDIは量子コンピューターの産業利用加速に向けた「AI・量子共通基盤の研究開発」(以下 本取り組み)を開始します。

量子技術を巡る国際競争が激しさを増すなか、内閣府が掲げる「量子未来社会ビジョン」(![]() 注2)においても、量子技術の社会実装や産業化の強化が重要方針として示されています。

注2)においても、量子技術の社会実装や産業化の強化が重要方針として示されています。

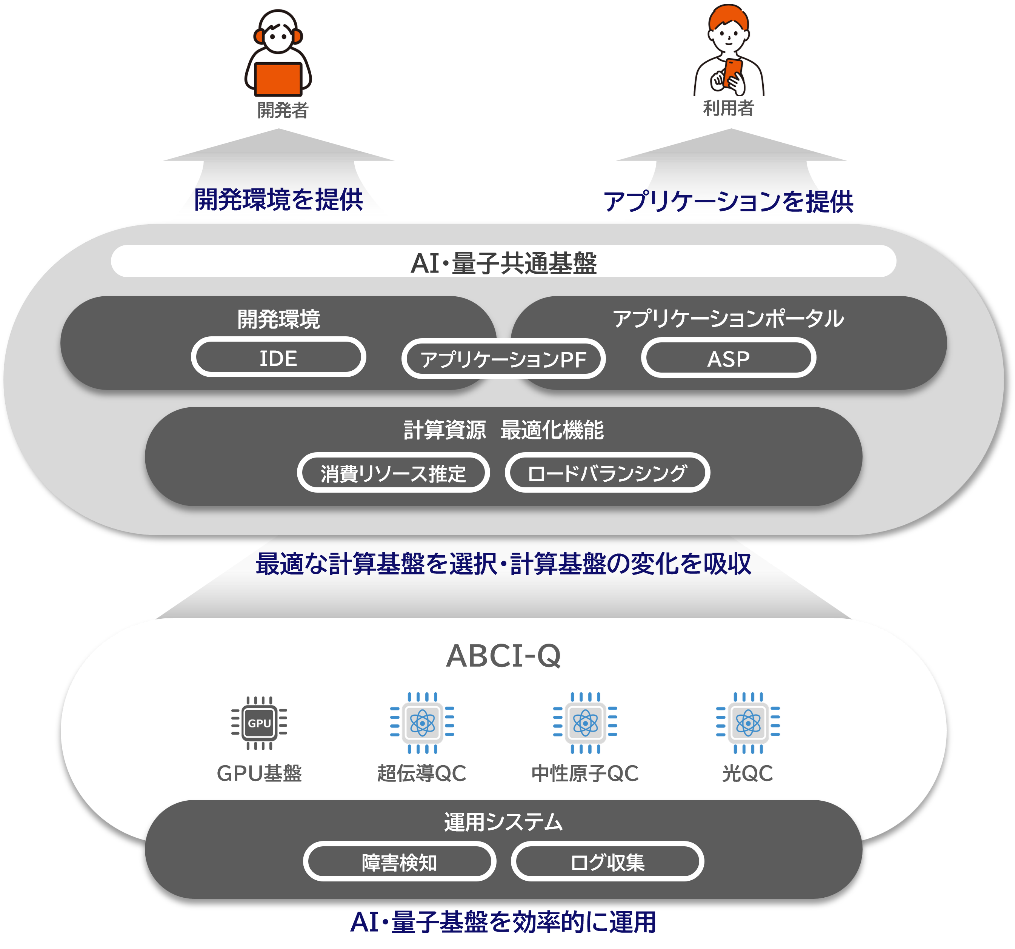

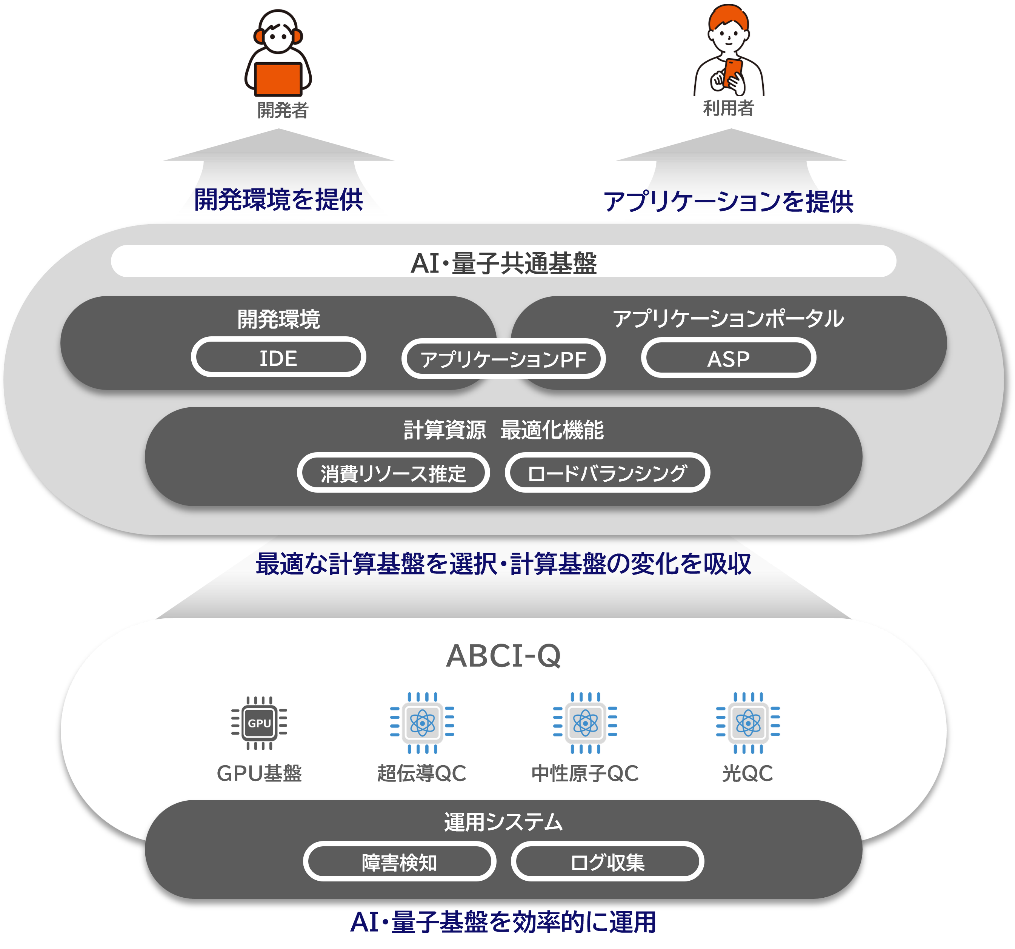

本取り組みを通じて2027年度末までに、量子コンピューター利用の敷居を下げ、さまざまな産業分野で量子技術を手軽に活用できる技術を確立します。これにより、AIと量子コンピューターの計算資源を融合し、量子技術に関する専門的な知識がなくても利用できる「AI・量子共通基盤」の構築を目指します。

なお、本取り組みは株式会社セックのほか、KDDI総合研究所、株式会社Jij、株式会社QunaSys、国立研究開発法人産業技術総合研究所、学校法人早稲田大学、学校法人慶應義塾、国立大学法人大阪大学、学校法人芝浦工業大学と連携して行います。

詳細は別紙をご参照ください。

<別紙>

■背景と課題

- 2019年の Google による量子超越の発表以降(

注3)、世界的に量子コンピューターの技術が進化し、主要IT企業が実機配備やクラウドサービスの提供を始めるなど量子コンピューターの産業化が加速しています。

注3)、世界的に量子コンピューターの技術が進化し、主要IT企業が実機配備やクラウドサービスの提供を始めるなど量子コンピューターの産業化が加速しています。 - 日本においても内閣府が「2030年までに量子技術の利用者を1,000万人、国内生産額を50兆円にする」を目標に掲げており、エネルギーや製造・物流、材料開発などの分野でのユースケース開拓に向けた取り組みが進められています。

- その中でも特に、量子コンピューターの利用者には高度な専門性が必要であることや、プロバイダーが量子コンピューターを安定的に運用する技術が未成熟であることなど、量子コンピューター市場の活性化に向けては多くの障壁があります。

- KDDIはKDDI総合研究所と連携し、これまでも通信分野で量子コンピューターのユースケースの探索や創出に取り組んできました。本取り組みにより、量子コンピューターのユースケースを拡大させ、量子コンピューターの事業化を加速させていきます。

- (1)利用者が抱える課題

- 現状、量子コンピューターの利用者は、量子情報や量子力学のような高度で専門的な量子技術の知識が必要です。量子コンピューター市場の活性化に向けて利用者を拡大するためには、専門的な知識を持たなくても直感的に利用できるプラットフォームが不可欠です。

- 量子コンピューターには超伝導方式・中性原子方式・光方式など多様な方式が存在します。さまざまなクラウドサービスの中から、ユースケースに応じて適切な計算資源を選択することができる仕組みが必要です。

- (2)プロバイダーが抱える課題

- 量子ビットの状態が非常に不安定で、量子コンピューターを長時間にわたって安定稼働させることが困難であるため、安定的に運用する技術を成熟させる必要があります。

■本取り組みについて

1. 概要

量子コンピューターの産業利用加速に向け国内10機関で以下の共同研究に取り組みます。

共同研究では、産業技術総合研究所の量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター(![]() 注4)に設置された量子・古典ハイブリッドコンピューティングのテストベッド(以下 ABCI-Q)を活用し、研究開発を推進していきます。

注4)に設置された量子・古典ハイブリッドコンピューティングのテストベッド(以下 ABCI-Q)を活用し、研究開発を推進していきます。

- (1)計算資源を最適に割り当てるミドルウエア技術の開発

共同研究では、量子コンピューターの機能が抽象化されたAPIや、量子技術の知識を学習した生成AIを導入した統合開発環境(以下 IDE)を構築し、利用者が専門的な知識を持たなくても利用できるプラットフォームを開発します。また、AI・量子共通基盤の利用者がアプリケーションを実行する際に最適な計算資源を自動的に割り当てるロードバランシング技術(

注5)の開発にも取り組みます。

注5)の開発にも取り組みます。

さらに、プラットフォーム上で開発したアプリケーションを多数の利用者へ提供するためのアプリケーションサービスプロバイダー(以下 ASP)を開発し、量子コンピューターの利用者拡大を促進させます。

- (2)量子コンピューターの運用技術の開発

各量子コンピューターの運用に必要となるテレメトリデータの抽出と蓄積方法を開発し、量子コンピューターの運用技術を確立します。また、極低温冷凍機や制御装置といった周辺機器のテレメトリデータを基に障害検知・管理技術を確立します。

2. 各者の役割

| 担当 | 役割 |

|---|---|

| KDDI |

|

| 株式会社セック |

|

| KDDI総合研究所 |

|

| 株式会社Jij |

|

| 株式会社QunaSys |

|

| 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |

|

| 学校法人早稲田大学 |

|

| 学校法人慶應義塾 |

|

| 国立大学法人大阪大学 |

|

| 学校法人芝浦工業大学 |

|

(参考)

■量子コンピューターに関する過去の報道発表

- 注1)

- 注2)出典:2022年4月22日「量子未来社会ビジョン ~量子技術により目指すべき未来社会ビジョンとその実現に向けた戦略~」(内閣府 統合イノベーション戦略推進会議)(3.7MB)PDFファイルを開く

- 注3)2019年の Google による量子超越の発表

Quantum supremacy using a programmable superconducting processor新規ウィンドウで開く - 注4)

- 注5)ここでのロードバランシングとは、多くのリクエストを複数の計算機に均等に分散させるだけではなく、利用者の要件や計算機の状態を加味し、アプリケーションの実行に最も適した計算機を選択する技術のこと。

- ※この記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。

商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

ダウンロード